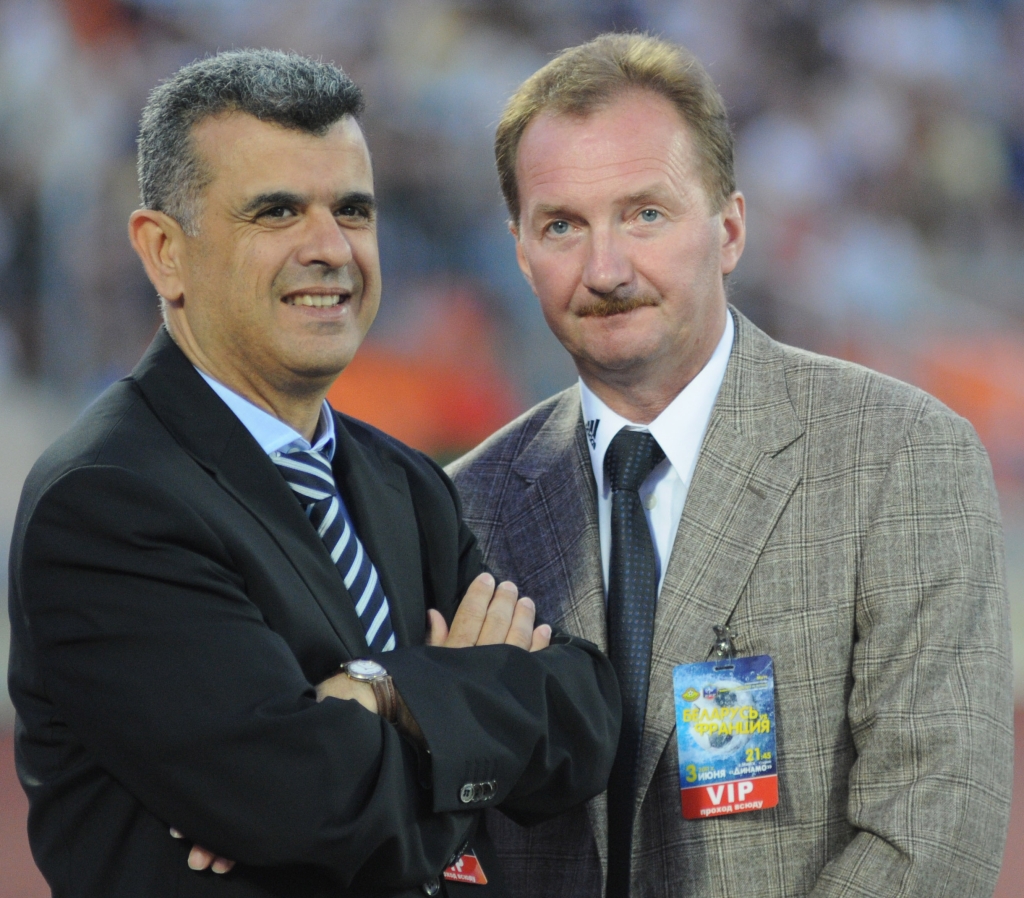

Герой нашего большого интервью Олег Чикун на стыке тысячелетий входил в топ-группу белорусских арбитров, имел статус рефери ФИФА, обслуживал матчи с участием грандов мирового футбола — «Барселоны» и «Реала», «Баварии» и «Милана».

Сегодня нашему собеседнику исполняется 65 лет. В преддверии красивой даты корреспондент «ПБ» встретился с юбиляром — ныне председателем общественного объединения «Минская областная федерация футбола» и инспектирующим матчи национального и международного уровня. На одном из таких поединков Олег Викентьевич работал и недавно, будучи инспектором первого поединка второго квалификационного раунда Лиги конференций между азербайджанским «Аразом» и греческим «Арисом» (2:1).

— Как в целом прошел визит в Баку? Впечатлила не только победа хозяев — соперники суммарно заработали 13 желтых карточек!

— Знаете, поездка получилась очень плодотворной. Повезло и в плане логистики — был прямой рейс. Нам сейчас проблематично добираться — в основном приходится ехать в Литву и там садиться на самолет. С перелетом же в Баку все было гораздо проще.

Что касается самой игры, то существенно повлияли погодные условия — температура была около сорока градусов. А это ведь побережье Каспийского моря, климат очень влажный. Поэтому, конечно, условия для футболистов и зрителей были не совсем комфортные. Но в плане самой игры, в плане отношения футболистов все было здорово.

Приятно удивила местная команда. Накануне поединка мы беседовали с азербайджанскими специалистами, работающими в блоке судейства, — они и рассказали, что «Араз» из Нахичевани в последнее время очень сильно шагнул вперед, имея при этом не самые большие финансовые возможности. Вероятно, на результат повлияло и то, что «Арис» недооценил соперника. В первой половине матча греческая команда переигрывала оппонента — сказывался опыт. Но во втором тайме все перевернулось. Счет абсолютно закономерный, он мог быть еще крупнее, реализуй хозяева два выхода один на один с вратарем.

По поводу желтых карточек: такой стиль управления игрой был взят за основу арбитром, чтобы избежать массовой конфронтации. В двух эпизодах были вынесены четыре предупреждения — все соответствовало правилам судейства, в конфликтной ситуации давалось как минимум по одному предупреждению каждой из сторон. В этом плане арбитр сработал очень хорошо, предотвратив страсти на поле. Ведь сами отношения греческих и азербайджанских команд довольно накаленные — это своеобразное южное дерби.

Арбитр Андрей Чивулете из Румынии показался очень перспективным. Ему всего 31 год, мы с ним обстоятельно побеседовали. Очень интересный подход румынской школы — четвертый арбитр был наиболее опытным. Им стал Раду Петреску, входящий в первую категорию судей УЕФА. Именно он много советовал и помогал главному арбитру — считаю, это полезная практика в плане учебы и роста. Очень хорошо сработали и помощники. Особенно при отмене гола на четвертой минуте. Я спросил о принятом решении на разборе после матча — рефери ответил очень обстоятельно и аргументированно, разложив все по полочкам. Решил узнать, каким им показался уровень сложности игры. Судья посидел, подумал и ответил: нормальным. К тому времени я уже подготовил две видеонарезки моментов. Показываю и говорю, что это сложные эпизоды, вот если был бы вариант VAR — просто на данном этапе еврокубков эта технология не используется. Он пересмотрел и кивает: ну да, возможно, quite challenging (довольно сложный. — «ПБ».). С такой трактовкой я больше согласился.

— Могу ошибаться, но, кажется, ваша карьера в роли международного инспектора также началась в Баку — в 2012 году с матча Лиги Европы между одноименной с городом командой и словенским клубом «Мура».

— Абсолютно верно!

— В связи с этим не было каких-то особых ощущений?

— Были. Но еще одно из главных чувств — волнение, все-таки это был первый матч нового сезона. Правда, поединок в постсоветской республике — это всегда один язык и возможность быстрее приспособиться ко всему. Поэтому, честно скажу, было приятно, наверное, что стартовал именно с Азербайджана, а не с какой-то далекой страны.

— В одном из недавних интервью Алексей Кульбаков рассказал, что, прежде чем стать на стезю международного инспектора, он проходил семинар в Ницце. В каком виде и как часто осуществляется учеба в этом направлении?

— Во-первых, всех вновь рекомендованных от страны судейских наблюдателей собирают на вступительный курс обучения. Для них, в отличие от судей, нет экзаменов по физической подготовке — только теория. Но и она в последнее время, скажем так, ужесточилась в методическом плане, повышаются требования к уровню английского языка. Раньше всех собирали раз в два года, сейчас — ежегодно. От Европы вызов получают около двухсот судейских наблюдателей. Они делятся на пять групп и занимаются в разное время.

В ходе учебы проходят тестирование, проверка знания английского, видеотесты. Потом подводятся итоги, все в очень корректной форме, делается анализ, обязательно обращают твое внимание на какие-то темы, пункты правил.

Но самое главное в практике судейского комитета УЕФА — он дает для рассмотрение сложные, дискуссионные моменты. Эпизоды, где, скажем так, есть не только белое и черное, но и серое. И хотят получить обратную связь, послушать специалистов. И порой случаются такие ситуации, что позиция судейского комитета УЕФА такая-то, а во время учебы у 80 процентов инспекторов — противоположная. И УЕФА склоняется на сторону большинства, принимает его точку зрения и потом рассылает всем в качестве рекомендации.

— Затронув тему современности, хотелось бы вернуться на много лет назад: с чего начинались ваш путь в футбол и увлечение судейством?

— Любовь к футболу, как и у многих, уходит корнями в детство — у нас в деревне Засулье Столбцовского района часто играли двор на двор, класс на класс. И родители, видя такой интерес, посоветовали заниматься в детско-юношеской спортивной школе в Столбцах. Пришел туда в седьмом классе — и уже, наверное, поздновато было. На высоком уровне, как вы знаете, я не заиграл, но ДЮСШ однозначно дала мне очень многое, с нее все и началось.

Позже я окончил минское авиаучилище — МАТУГА (сейчас УО «Белорусская государственная академия авиации». — «ПБ».). Там футбол культивировался, его очень уважали, но он считался травмоопасным видом спорта, поэтому существовали определенные ограничения. Куда больший акцент делался на волейболе, легкой атлетике. По окончании училища работал по распределению в авиаотрядах, сначала в первом минском городском аэропорту, потом — в нынешнем национальном, который тогда назывался «Минск-2».

В то время по поручению местных властей создавалась команда по хоккею на траве. И мы с земляком и будущим коллегой Сергеем Ивановичем Жуком сдавали нормативы и попали в ее состав. Честно говоря, никто довольным не остался — это был абсолютно новый вид спорта, хотя за четыре года мы и сыграли очень много матчей.

Ну а дальше мы с женой переехали в Столбцы — вернулись на малую родину после распределения супруги. И я начал работать в нашей детско-юношеской спортивной школе тренером. Но и здесь не повезло с видом спорта — отделение футбола кадрами было укомплектовано, имелась возможность работать в легкой атлетике. Поэтому пришлось изучать азы. (Улыбается.)

И вот однажды проходили детские футбольные соревнования, а судей так и не смогли найти. А у меня как раз был перерыв между занятиями — вот и решил взять свисток. И меня это так завлекло! А чуть позже в этом направлении (вместе с коллегами по Столбцовской ДЮСШ) предложил попробовать себя покойный Георгий Валентинович Гоман, тогда возглавлявший областную федерацию футбола, — он ежегодно отбирал будущих судей со всей Минщины.

Так и отправился на судейские курсы в Жодино. Все прошло успешно — сдали нормативы по физподготовке, экзамены по теории, и нам доверили судить чемпионат области. И пошло-поехало…

— Это ведь было еще до распада Советского Союза?

— Да, знаете, нам посчастливилось попасть в судейство еще в 1988 году — и нас уже готовили к первенству второй лиги СССР. И вскоре представилась возможность быть единственным представителем Белоруссии на всесоюзном юношеском турнире «Переправа». Отработал на полуфинальной стадии, проходившей в украинской Макеевке, и попал в финальную часть соревнований. А дальше, когда распался Советский Союз, появились дополнительные возможности здесь.

И вот тут на горизонте появляется Вадим Дмитриевич Жук. Когда начался чемпионат Беларуси, возникла дилемма. Вадим Дмитриевич пришел и говорит: как смотришь на то, чтобы войти в мою бригаду, работать на международных матчах? И у меня тогда дар речи, наверное, пропал. Думал: как это будет, смогу ли? Ну а дальше были и топовые матчи, и финал Кубка УЕФА (матч «Бавария» — «Бордо» (5:1) в сезоне-1995/96 — «ПБ».), и EURO’1996, и игра на «Камп Ноу» (полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-1993/94 между «Барселоной» и «Порту» (3:0). — «ПБ».). Я был просто счастлив.

Однако в то время существовал возрастной ценз: не важно, великий ты судья или вообще не топовый, в 45 лет мы должны были заканчивать. И Вадим Дмитриевич в 1997-м завершил судейскую карьеру. Я же решил переквалифицироваться в главные арбитры. Он сразу предупредил, что существует определенный риск — в тот момент мне было 37 лет, а последняя рекомендация в Международную федерацию футбола была возможна до 39. Существовало и второе правило: я должен был выйти из листа ФИФА как помощник, год отработать в чемпионате Беларуси как главный арбитр. И только потом уже по показанным результатам страна могла рекомендовать меня в ФИФА.

Но все прошло удачно — в неполных 39 лет поехал в Португалию защищаться. Помимо молодых рефери, повстречал там и своего ровесника из Италии. Вот оттуда и пошла карьера главного арбитра. А в 2005 году точно так же, как Вадим Жук, поступил и я — завершил карьеру, хотя у нас в чемпионате Беларуси можно было работать до пятидесяти. Мне предлагали, но я имел четкую позицию, что нужно заканчивать. К тому же, кроме ограничений ФИФА, еще и травма ноги давала о себе знать.

— Первый же официальный матч в роли главного арбитра вы провели еще в 1992 году — встречу Кубка Беларуси между минским «Динамо» и гомельским ЗЛиНом, завершившуюся победой столичного клуба со счетом 11:0. Игру, проходившую в таком ключе, судить было еще сложнее?

— Знаете, любой матч, тем более на стадионе «Динамо» и с такими звездами отечественного футбола в составе хозяев, — это волнение. Спустя пять минут после начала встречи оно более или менее прошло, и я уже, так сказать, «вкатился» в поединок. Но, даже когда счет уже был крупным, старался не давать игрокам послаблений.

— Из вашего опыта: какие матчи были более легкими для арбитража — встречи лидеров, аутсайдеров либо такие вот игры «в одни ворота»? Или каждый поединок был непредсказуем?

— Соглашусь с последним — каждый матч может преподнести сюрприз. Порой команда-аутсайдер настраивается на встречу с лидером как никто другой, и поэтому в плане судейства она может быть даже сложнее. Одни бьются за счет самоотдачи, стремятся показать хорошую, красивую игру, а другие — за счет опыта. Никогда однозначно и не скажешь, что легче. Естественно, когда лицом к лицу сходятся лидеры, распределяются награды, на кону стоит тутил — это почетные, топовые матчи. Но в любом случае не делил поединки никогда, поскольку может случиться все что угодно.

— Международные и внутренние матчи — это совершенно разные скорости принятия решений, иной антураж. Как происходило переключение с внутренней арены на европейскую и наоборот — не возникало ли сложностей при подготовке к играм?

— Сложнее всего, наверное, было в плане психологии. Да, наш футбол даже в то время был на приличном уровне, и наши команды неплохо выступали и здесь, и на международной арене — но все равно разница порой была колоссальной. Плюс при подготовке к международной встрече тогда было гораздо труднее найти информацию, узнать, как действует команда, как ведут себя игроки, какая тактика. Взять тех же звезд футбола, скажем, Стоичкова или Роналдо — это представители разных футбольных школ, люди с разным темпераментом, к каждому должен был быть индивидуальный подход. И мы стремились искать и изучать подробную информацию о всех.

— А каково это обслуживать матч с участием, например, того же Зидана или Ромарио? Кто из суперзвезд мирового футбола больше всего удивил человеческими и игровыми качествами?

— Честно скажу: только столкнуться с такими звездами — уже счастье. В принципе у каждого великого игрока была своя манера поведения. Тот же Стоичков был очень импульсивным, мог что-то возразить. Рональд Куман показался более спокойным — мало говорил и много делал. Ромарио был таким же. Но после игры, вот поверьте, несмотря на итог, абсолютно все подходили поблагодарить, и это было очень приятно. Редко кто-то оставался недоволен в плане результата или судейских решений — все жали руки и до конца оставались профессионалами своего дела.

— Инфраструктура и антураж наверняка также оставили неизгладимое впечатление?

— Конечно, больше всего вспоминается «Камп Ноу» и матч «Барселона» — «Порту». Мы практически не спали при подготовке к нему. А инфраструктура и менеджмент там уже тогда были очень развиты. Вы знаете, в таких великих клубах это была целая наука. В Барселоне накануне матча нам показали музей — просто с ума сойти. Даже таким образом они делают рекламу, продвигают себя, еще больше поднимают имидж команды. Ну а потом мы прибыли на «Камп Ноу» — часа за полтора до начала игры арена была уже практически заполнена.

Примечательно, что судейская комната находилась, как мы называли, в подземелье — нужно было спуститься на три этажа. И там все тихо, спокойно. А как только вышли на разминку — грохот барабанов, море эмоций. Раньше ведь какой разминочный процесс был? Хочешь идти на поле разминаться? Иди. Но можешь и в судейской готовиться — все условия для этого были, хватало тренажеров. Но мы выходили на поле, чтобы привыкнуть, почувствовать саму атмосферу. И вот ты ходишь, готовишься, а вокруг трибуны уже кипят. Футбол там — что-то гораздо большее, это наука, культура, это жизнь.

— О важности коммуникации и уже упомянутого английского часто говорят опытные игроки, и с проблемой его незнания сталкиваются молодые футболисты. А как было у вас, как шло освоение?

— Откровенно говоря, мне повезло с учителями — это стало основой и фундаментом. Ведь целенаправленно я английский не изучал. У нас в Засульской средней школе преподавали молодые специалисты. С пятого класса нас учила Ольга Шелег. Было разделение на немецкий и английский. Так получилось, что я попал в группу английского, но глубоко не вникал — было не до «инглиша», нравились футбол, музыка. В восьмом-девятом классе к нам пришла Анна Лагеня — так началась узкая и индивидуальная работа с нами. Были дополнительные занятия, чтение газет, книг. Конечно, оканчивая школу, я не знал язык на очень высоком уровне, но фундамент уже имел.

Поступил в авиаучилище — там английский немного иной, узкая профессиональная лексика. И как тесен мир — встретил там мою школьную учительницу Светлану Верещак. Она делала ставку именно на разговорную речь.

Работая в аэропорту, у нас тоже была узкая языковая практика. Для судейства же нужен был совсем иной уровень — и мне посоветовали обучение путем многократных повторений по методу Илоны Давыдовой (экспресс-метод, основанный на закономерностях человеческой памяти и психологии запоминания. — «ПБ».). Брал диски, кассеты, наушники и изучал. Ну а дальше — только практика. Прилетаешь на международный матч на три-четыре дня, а если на турнир — то и на неделю, и, возвращаясь домой, чувствуешь, что твой уровень возрос.

Теперь требования к владению иностранным языком намного выше, ему уделяют пристальное внимание — это же совместная работа судейской бригады, особенно при использовании системы VAR.

— Одна из вех вашей карьеры — финал Кубка Беларуси 2000 года между «Торпедо»-МАЗом и «Славией». Отпраздновавший гол Роман Василюк стал первым белорусским футболистом, удостоенным предупреждения за снятие футболки, — изменение в правилах игры только начинало действовать. Объяснить игроку и команде, что буква закона резко изменилась, было непросто?

— Вы абсолютно правы: Романа тогда было трудно убедить. Хотя причина той ситуации на поверхности: на тот момент изучению правил уделялось мало внимания. И те новшества, к сожалению, вводились со второй половины нашего чемпионата, в то время как европейцы начинали новый сезон с осени. Поэтому они делали изменения под себя, и в этом плане нам было тяжело посреди года. Мое субъективное мнение: здесь было и наше упущение, мы не доносили как следует всю информацию заранее. В той ситуации Роман забил решающий гол, и, конечно, он очень горячо воспринял ситуацию, но радости у него было все же больше, чем возмущения. Однако и с нашей стороны обойти ту ситуацию, оставить ее незамеченной и не показать предупреждение было бы неправильно.

— В продолжение темы нововведений в футбольных правилах не могу не поинтересоваться вашим мнением о VAR. С одной стороны, мы добились большей справедливости в принятии решений, с другой же — убили душу футбола…

— Хотелось бы немного затронуть предысторию введения VAR. УЕФА проводит много экспериментов, чтобы повысить уровень эффективности, правильности принимаемых решений со стороны арбитров. Помните, как вводили временную меру с двумя дополнительными помощниками судьи за линией ворот? Нас было около 15 человек из Европы, и я попал в их число. Нам давали инспектировать топовые матчи, получая потом от нас обратную связь. Так вот, беседовал как-то с очень известным рефери ФИФА из Испании. И он мне говорит: «Олег, я тебе по правде скажу — не думаю, как судить, а думаю, куда мне бежать». Ведь действительно, при том эксперименте менялась привычная диагональ перемещения судей по полю, поэтому и вносилась сумятица. Трудно сказать, дало ли эффект то новшество — были свои плюсы и минусы.

По поводу VAR. Естественно, надо стремиться ко всему прогрессивному и новому. Какая была цель этого нововведения? Минимизировать ошибки арбитров. Но, согласитесь, к самим методам и подходам, пожалуй, есть вопросы. В этом направлении нужна правильная и системная работа. Первое, что необходимо, — сделать акцент на подготовке видеопомощников, их ассистентов и главных арбитров. Ведь здесь должна быть примерно одинаковая квалификация. Потому что, если уровень разнится, — обязательно будет разный подход к трактовке моментов и единоборств.

А еще с введением VAR мы потеряли зрелищность и динамику футбола. Многие высказывают такое мнение. Хоккей, в котором также присутствуют видеоповторы, — быстрый вид спорта, в нем есть остановки игры, чистое время. Но в футболе все иначе. И его динамику мы теряем. Идет задержка времени на минуту, потом принимается противоположное решение — все это смотрится не совсем красиво. Да, специалисты все понимают, но для большинства зрителей остается много вопросов.

— Еще одно новое правило о восьми секундах и назначении углового при нахождении мяча в руках у вратаря сверх положенного времени. Насколько такой вердикт соответствует логике игры, и не будет ли оно со временем отменено по примеру эксперимента с арбитрами за линией ворот?

— Хороший вопрос! Знаете, УЕФА делает эксперименты на определенный период — на год-два. Сама цель последнего нововведения — борьба с задержкой времени, особенно вратарями. Ведь в некоторых командах это специально практикуется для сохранения положительного результата любыми способами. И УЕФА экспериментирует, чтобы минимизировать подобные ситуации.

По поводу назначения углового. Раньше, когда существовало правило шести секунд, на него часто закрывали глаза, чтобы не испортить сам матч. Ведь если вратарь превышал время — должен был назначаться свободный удар с места, где он находился. И это сразу же создавало реальную угрозу для взятия ворот. Так отчасти искусственно возникал опаснейший момент. Поэтому сейчас и пошли по «мягкому» пути, назначая исполнение углового, — но опять же это сугубо мое мнение после общения с другими судьями и инспекторами.

— Не могу не спросить о нынешнем поколении белорусских арбитров. Пожалуй, не корректно кого-то выделять, но в целом — в части квалификации и стремления выходить на международный уровень — оно не уступает предшественникам?

— Конечно, футбольный арбитраж развивается. Хватает заинтересованных ребят. Не будем скрывать, что уровень футбола у нас упал. В каких-то компонентах он действительно снизился, в каких-то вырос. Но самый принципиальный вопрос — в развитии института судейства. Не стоит акцентировать внимание на нынешних методах подготовки. Важнее другое. Ребята сейчас не с особым удовольствием идут в судейство. Вот в этом и есть разница — раньше мы просто стремились пробиться сквозь естественный отбор.

К сожалению, мы потеряли школу молодого арбитра. На сегодня она работает чисто номинально. В свое время ее создавал швейцарец Иван Корну, бывший глава судейского корпуса УЕФА. Та методика пошла по всем странам, это была кузница — практически за два года арбитр уже был готов к серьезной работе, имел отличные навыки. Многие специалисты у нас склоняются к тому, что это направление стоит реанимировать, ведь у нас хватает кадров, опытнейших судей, которые способны преподавать и делиться опытом. В Минской области мы пробуем вернуть эту школу — вот как раз на днях прошло очередное занятие. Это очень сильное подспорье для начинающих рефери.

— В вашем активе 125 матчей в качестве главного арбитра и 108 — в роли лайнсмена, проведенных в высшей лиге. В среднем, без учета кубковых и международных встреч, около двадцати матчей в год. С точки зрения плотности графика — это много или мало?

— Пожалуй, двадцать матчей — это практически оптимальный показатель для арбитра. Особенно для имеющего международную категорию. Европейские матчи добавляют 25-30 процентов, получается еще плюс пять-семь игр — очень насыщенный график. Поэтому, наверное, 20-23 встречи — это близко к оптимальному уровню.

— Помимо вас, в белорусском футболе ярко заявили о себе и другие представители Столбцов — уже упомянутый Сергей Жук, также имевший категорию ФИФА, у многих арбитров есть национальная и первая категории. Хватает ярких имен и среди футболистов: Александр Карницкий, Владислав Жук. В чем секрет таких ярких футбольных традиций? Не в том ли, что в 80-х — начале 90-х домашние матчи в городе проводил дубль минского «Динамо»?

— Абсолютно согласен. Наверное, это было заложено еще в те давние времена. Ведь действительно матчи с участием дублеров минского «Динамо» давали огромнейший толчок. В Столбцы приезжали главные арбитры, а помогали им местные ребята. Следовательно, была открыта дорога для роста. Поэтому, конечно, благодаря тем встречам в Столбцах появилась возможность получать неоценимый опыт обслуживания матчей. И самое главное, люди приходили, смотрели игры, начинали интересоваться футболом.

Сегодня мы стремимся продолжать традиции. Тот же Сергей Иванович (Жук. — «ПБ».) преподает в школе молодого арбитра в Минской области. В этом плане мы всегда проводили постоянную учебу, а дальше она выстраивалась в систему. И сейчас мы немного растеряли это — что ж, надо возрождать.

— Могут ли быть у арбитра какие-то симпатии? При просмотре футбола вольно-невольно оцениваете работу коллег и их решения, или удается как-то абстрагироваться и получить удовольствие от игры как болельщик?

— Во времена судейства либо при инспектировании всегда сосредоточен на конкретной узкой работе — оценке, анализе матчей. Но как только удается прийти, посмотреть какой-то поединок, не требующий аналитики, — совершенно другими глазами видишь игру, наслаждаешься именно футболом и действиями команд. Но, к сожалению, это бывает редко — зачастую фокусируешься именно на профессиональных действиях арбитра.

— Работа судьи связана с огромным давлением — споры команд, выкрики с трибун… Ее успех невозможен без поддержки семьи. Со стороны супруги не было возражений в выбранной профессии?

— Скажу прямо: она очень умный и грамотный человек. И во время судейской карьеры, и сейчас жена очень переживает. Особенно если куда-то улетаешь — волнуется, как и что. Безусловно, порой в семье может возникать недопонимание — наверняка у некоторых судей нет полной поддержки, и это оставляет свой отпечаток. Но мне, повторюсь, очень сильно повезло.

— Без обсуждений ваших матчей и дискуссий по поводу принятых решений не обходилось?

— Конечно! Понятно, что Галина не вникала глубоко, но, когда случалась массовая конфронтация, еще что-то серьезное — она обязательно выражала свое мнение, подсказывала. Ей было интересно узнать: почему принято такое решение, а не иное, почему здесь красная карточка, а там — желтая. Случались и дискуссии, редко, но случались. (Улыбается.)

— Мы все время говорим о футболе. А какое из увлечений греет душу, помимо него? Знаю, что одно из любимых — рыбалка.

— Спасибо, вы на такую больную тему наступили. Ха-ха-ха! Надо сразу же идти в отпуск и ехать на рыбалку. Тем более недавно встречался с родственником из Санкт-Петербурга. И он как начал мне рассказывать, что выезжал на катере на судака. А я в ответ: сколько ни рыбачил, ни одного судака в жизни не поймал. Поэтому поставил себе такую задач. Рыбалка — это святое. К сожалению, очень редко удается уделять время — хватает субъективных факторов. Хоть я никакой не профессионал, а чистейший любитель, но там отдыхаю душой.

— И в завершение беседы — что для вас счастье, и считаете ли себя счастливым человеком?

— Однозначно! В разное время сошлось столько факторов, звезд. Я живу футболом и по сей день даже не представляю себя без него. Хотя в жизни пришлось пройти разные этапы, поработать по иным специальностям и должностям. Везде было по-своему интересно, случались и хорошие моменты, хватало сложностей, где-то были ошибки. Были и профсоюзы, и система образования, и летно-техническая специальность. Наверное, в совокупности все жизненные этапы и стали кирпичиками к успеху. Благодаря им, моей семье ощущаю себя счастливым человеком.

Константин НАЩИНЕЦ

Фото Александра ШИЧКО и из открытых источников

Комментарии

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь